為進一步盤活西城區科技場館資源、推動科普陣地建設,在北京市科學技術協會的指導下,北京市西城區科協“科普新動線”走進了中國古動物館,西城區科學技術協會綜合辦公室呂慶娟化身科普達人“西小科”,帶觀眾了解神奇的史前生物和古人類的演化歷程。

中國古動物館創建于1994年,隸屬于中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,是一家以古生物化石作為載體,系統普及古生物學、古生態學、古人類學及進化論知識的國家級自然科學類專題博物館,展陳面積2,000余平方米,包括古脊椎動物館和人類演化館兩個常設展廳,展品主要有1000多塊化石,展示著5億年來證明生命演化歷程。

中國古動物館副館長葛旭首先為西小科介紹了古脊椎動物館:“一樓是古魚和古兩棲動物展廳,二樓是古爬行類動物展廳,三樓是古哺乳動物展廳,這種布展方式揭示了從魚到人的演化的過程,人們可以從下到上,了解簡單生物是怎樣進化為高等生物的。”

在館內眾多展品之中,巨大的恐龍骨架化石最為引人注目。“根據統計,截止到2023年,中國境內共發現了343種恐龍,這條長達25米的馬門溪龍就是其中之一”,葛旭介紹到。馬門溪龍是脖子最長的一種恐龍,脖子長度甚至能占到身體的一半,它有19節頸椎,而哺乳動物只有7節。“相對于脖子的長度,馬門溪龍的腦袋顯得非常小”,葛旭講到,“它的腦量只有500毫升左右,不足以支持全身的運動,因此在馬門溪龍的腰部中間,有一個神經節,來指揮它的后肢和尾巴的運動。”隨后,葛旭為西小科介紹了同樣發現于中國的棘鼻青島龍:“它的特別之處,在于頭頂上長有一個長長的頭冠。現在的研究認為,這可能是一個發聲器,讓恐龍可以發聲鳴叫。”

在展廳二層的許氏祿豐龍化石前,葛旭為西小科講述了“中國第一龍”的來歷:1938年,中國地質調查所來到云南祿豐進行發掘,并把其中最完整的一只恐龍定名為許氏祿豐龍,這也是第一具由中國人發現發掘、研究并裝架的恐龍。

在眾多化石中間,西小科發現了一件特殊展品:拉蒂邁魚標本。“它是現生的標本,也可以叫做活化石,揭示著從魚到四足動物演化過程中一個重要演化階段。”葛旭介紹說,“我們現在吃魚的時候,一般都會把魚鰭扔掉,因為它上面沒有肉。但是拉蒂邁魚屬于肉鰭魚,魚鰭里面是有內骨骼的,在演化過程中意味魚類開始準備爬上陸地了。目前為止全世界只發現過200多條這樣的魚,我們館里的這條,算是國內保存比較完整的,所以非常珍貴。”

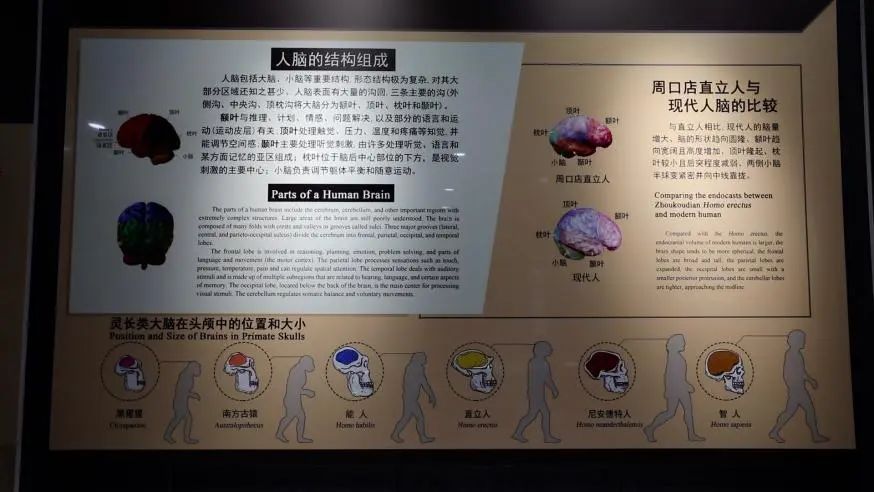

在人類演化館內,西小科參觀了各時代古人類化石和石器標本和模型,以及我國科學家的古人類DNA研究等最新成果。“最初的乍得撒海爾人標志著人類的出現,南方古猿中的古猿阿爾法種朝著人類的演化方向又前進了一步;接下來出現了能人和直立人,著名的北京猿人就屬于直立人”,葛旭通過圖表、化石和模型為西小科講解了人類的演化進程:“北京猿人證明了從猿到人的進化過程中,存在著一個猿人的關鍵性演化節點。他的四肢結構跟我們現代人已經非常像了,但額頭特別窄小,眉脊很高,而且沒有下頜,研究認為,北京猿人是先發育了四肢,頭腦才隨之聰明起來的。”在展示人類腦量變化區域,葛旭介紹道:“黑猩猩的腦量就像一個小檸檬,南方古猿的腦量類似于一個小菠蘿;到了直立人階段,平均的腦量達到1,088毫升,相當于兩瓶礦泉水;我們現代人,也叫智人,腦量大約是1,300-1,500毫升。”

此外,西小科還參觀了達爾文實驗站。實驗站供化石修理和鑒定的各種工具,讓參觀者親手體驗修理化石的快樂,在實踐中了解化石的基礎知識。作為全國科普教育基地和北京市科普教育基地,古動物館還放映3D電影,開設科普課程,建立俱樂部,讓大家了解古生物學這門學科。副館長葛旭表示:“未來,我們還會不斷豐富展陳內容,創新科普形式,吸引更多的觀眾打卡留念,學習更多古生物學知識,探索5億年生命演化的奧秘。”

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞: