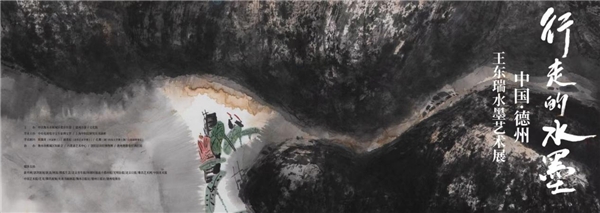

水墨藝術家一方面要將生活帶進藝術,讓普通人的生活詩意一點、藝術一點,以藝術提升生活品質;一方面要從東西方、古今藝術中汲取養分,為傳統尋找新的方向,延續中國傳統藝術的生命,成為這一文化自覺建構進程的一個重要組成部分。由此,水墨的藝術生命一直行走在修行中,可謂行也禪,坐亦是禪。行走一步,禪悟一點。王東瑞,被評論家譽為70后水墨寫意藝術家代表,所開啟的京津冀魯四地巡回展,對此進行精彩詮釋。10月17日至23日,王東瑞水墨畫——“行走的水墨-2023”個展于在素有運河古市,九達天衢之稱的文化名城德州舉辦。這是去年12月開啟,保定市“人間水墨”專展、衡水湖——“靜水云生”系列展之后的又一次重磅展覽,也是王東瑞京津冀魯四地巡回展的重要一站,無論是作品題材,還是展覽規模,均創近年之最。激活傳統,對話古今,此次專展帶給觀者豐富的審美愉悅和觀賞體驗,更好體悟王東瑞水墨的生命安然行走之道。

水墨是中國文化的圖騰,水賦予墨以靈性,墨駕著水,行走在云樣的宣紙上,幻化出如陰陽般無窮的變化,成為詮釋中國哲學的絕佳手段。水墨是筆道、筆墨中的趣味,心性是其中的主線。著名收藏家、書法家孫志軍,是此次專展的策展人。他說,筆墨是一種道,筆墨是精神是力量。“行走的水墨”專展,在一幅幅水墨作品之間蕩漾的,正是古往今來綿延不絕的中國文化精神,王東瑞很好呈現出了以“寫意”為核心的中國畫的精神文脈,以其鮮明的寫意品質和中國風格 ,給陷于疲窘之中的寫意畫創作帶來了新風縈懷,起到了某種程度的振衰挽頹,注入了新生活力。孫志軍介紹,擁有豐厚歷史底蘊的齊魯名城——德州,與同樣具有厚重歷史文化底蘊的衡水,唇齒相依、血脈相連、和衷共濟。無論是董子文化的共同哺育,還是大運河淵源歷史,讓此次專展某種意義上有“歸鄉”之感。如今,社會各界重視弘揚中華優秀傳統文化,營造出了濃厚氛圍。王東瑞個展在德州文化街舉辦,這里作為山東省首批省級示范步行街,涵蓋旅游、歷史、文化等多類業態,業已成為德州 “本地人經常來,外地人必需來,來了還想來”的城市新名片,可謂天時地利人和,必將給大家呈現一場文化盛宴。

王東瑞就讀于天津美術學院,師從中國畫系白庚延、霍春陽、李孝萱等名家學習。后師從冀派內畫創始人、中國工藝美術大師王先生,研習內畫多年,后轉移到中國畫領域的專業創作。他的內畫作品《佳人詩意》早在在北京翰海2009春季拍賣會上,引起了收藏界的廣泛關注。在國畫創作上,王東瑞首先從水墨寫意的語言突破做起,緊緊抓住“筆墨”這一語言體系,從文化的角度,深入到筆墨的內部,用筆墨傳達他對宇宙、自然、社會和人生的認識,一舉成為70后水墨畫家的代表人物,他的大寫意水墨作品《尋禪師意》《殘荷》在北京翰海成功進行了專拍,其成交佳績,表明了他在水墨寫意上的創作成就得到了充分肯定。

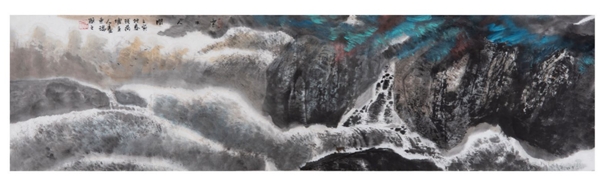

王東瑞以“殘荷塘主人”自稱,以一種廢墟感和殘缺感的美學追求,表達傳統水墨藝術在西方藝術沖擊下的隱憂。他認為,傳統山水畫的創作形式多樣,有取古而出新意者;有取造化之精華而出新意者;有取自覺之物化而出具象者,此皆水墨藝術之通路,然而能夠駕馭水墨于無形者太過匱乏。王東瑞認為,寫意不在于筆法是否精簡,具象或者抽象,通透還是模糊,色調溫和還是高冷……而是在于畫家有否悟于道,是否心無外物的有染而生,自然而發的創作靈感。《文心雕龍》有云,“形在江海之上,心存魏闕之下,神思之謂也”,“思接千載,視通萬里”,能很好概括出藝術家王東瑞對于大寫意追求的態度。我們的文化自信,給中華文明的歷史發展提供了一個有豐富文化內涵的起點。置身于這個偉大的時代,王東瑞自覺延續中華傳統文脈,用水墨介入當代人的生活的狀態,照進社會現實,很好體現了當代價值。

京津冀魯四地的收藏家及業內學者對這個專題個展,充滿了期待。當前藝術品收藏呈現多個態勢:透明化,年輕化,互聯網化……90后、00后收藏家的進場,為藝術收藏和藝術市場帶來新的血液和活躍力量。這樣的收藏者對于傳統的水墨畫來講既是機遇又是挑戰,我們還是需要通過多頻次的高水平展覽來應對裕如,這次成功的個展,給出了答案。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞: